最終更新日: 2025年10月15日

グローバル文化専攻・現代文化システム系 芸術文化論コース

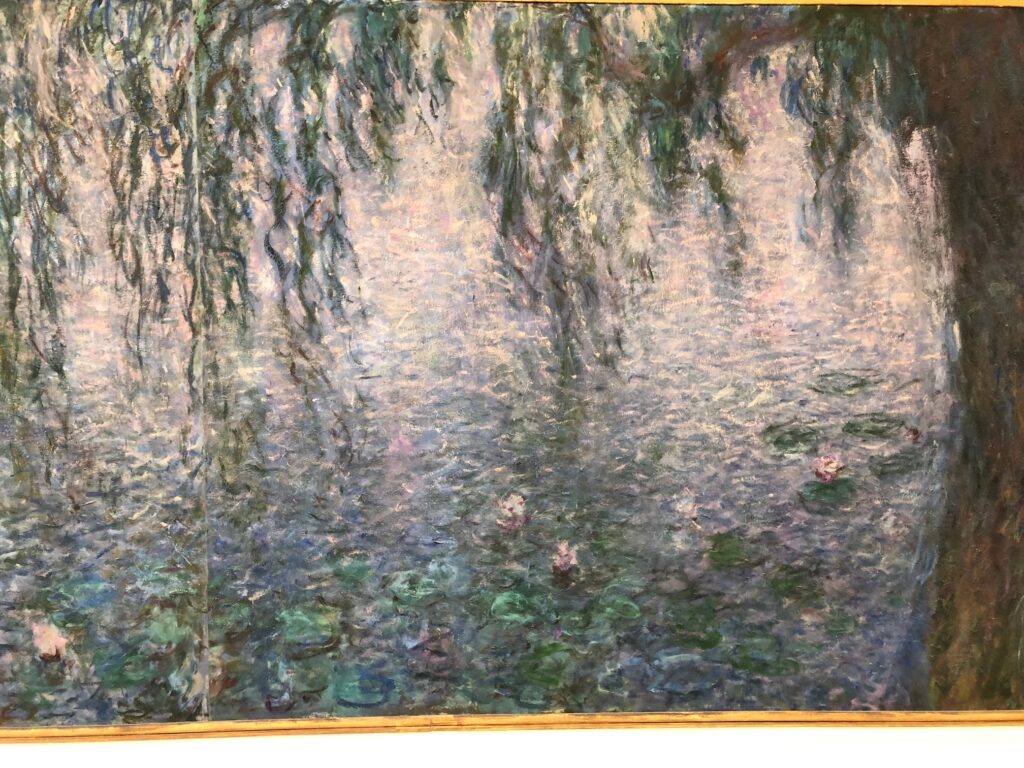

芸術文化論コースは、芸術文化コンテンツ系と芸術文化環境系から構成され、 造形美術(絵画)、 文学、 舞台芸術(音楽、オペラ、演劇)、ファッションなどの芸術(アート)作品と社会との関わりについて研究しています。

コンテンツ系では作品内容の分析を通してそこに反映される社会意識や世界観を考えます。 環境系では、 創作の自由やアートヘ容易にアクセスできる権利の保障、 文化施設運営の実際などについて、国際比較を踏まえて考察し、 文化政策のグランドデザインや、 その具体的実践としての芸術と社会をつなぐアートマネジメントに取り組んでいます。

本コースでは、学部時代の専門に関わらず、芸術とそれを支える環境に関心を持ち、専門的に学ぼうとする意欲にあふれた学生の受験を歓迎します。

| 進路実績 | (前期課程) 国際交流基金、神戸大学創造連携本部助教、びわ湖芸術文化財団、兵庫県立芸術文化センター、神戸市民文化振興財団、関西フィルハーモニー管弦楽団、広島市現代美術館、同志社大学職員、大阪大学職員、安芸市役所、豊岡市役所、京都市役所、NHK、カフェ・カンパニー株式会社、株式会社ナレッジラボ、岡谷鋼機株式会社、株式会社 SIG、ほか (後期課程) 同志社大学教授、福井大学准教授、京都橘大学准教授、東北工業大学准教授、大阪府商工労働部主任研究員、サントリーホールディングス、神戸大学非常勤講師、大阪市立大学非常勤講師、関西学院大学非常勤講師、大手前大学非常勤講師、流通科学大学非常勤講師、龍谷大学准教授、ほか |

|---|

| 在籍学生数 | (前期課程) 7名

(後期課程) 2名 |

|---|

| 論文テーマ例 | (前期課程)

地域コミュニティ

パブリックシアターの組織運営

民間非営利組織間のネットワーク形成

持続可能なコミュニティアート

崇仁地区のアートプロジェクト

ベルリンの「社会文化センター」

スウェーデンの文化政策と市民活動

文化遺産の保護と活用:フランスと中国の旧市街地

パリ市の都市空間整備

ベルギーにおけるコンゴ系ディアスポラ

日韓インディーズバンド

ロシア帝政期の教会建築

ジャポニスム

林忠正

印象派画家カイユボット

フランスの女性作家

前衛書と抽象表現主義絵画

コルセットの表象

日本のストリートファッション (後期課程)

文化政策と社会的包摂

日本の近代広告

ドーミエと近代都市パリ

戦前の日本における近代フランス音楽の受容

ジャポニスム期の日本陶磁器コレクションと日仏の交易

宮沢賢治と光学

シンガポールの文化政策 |

|---|

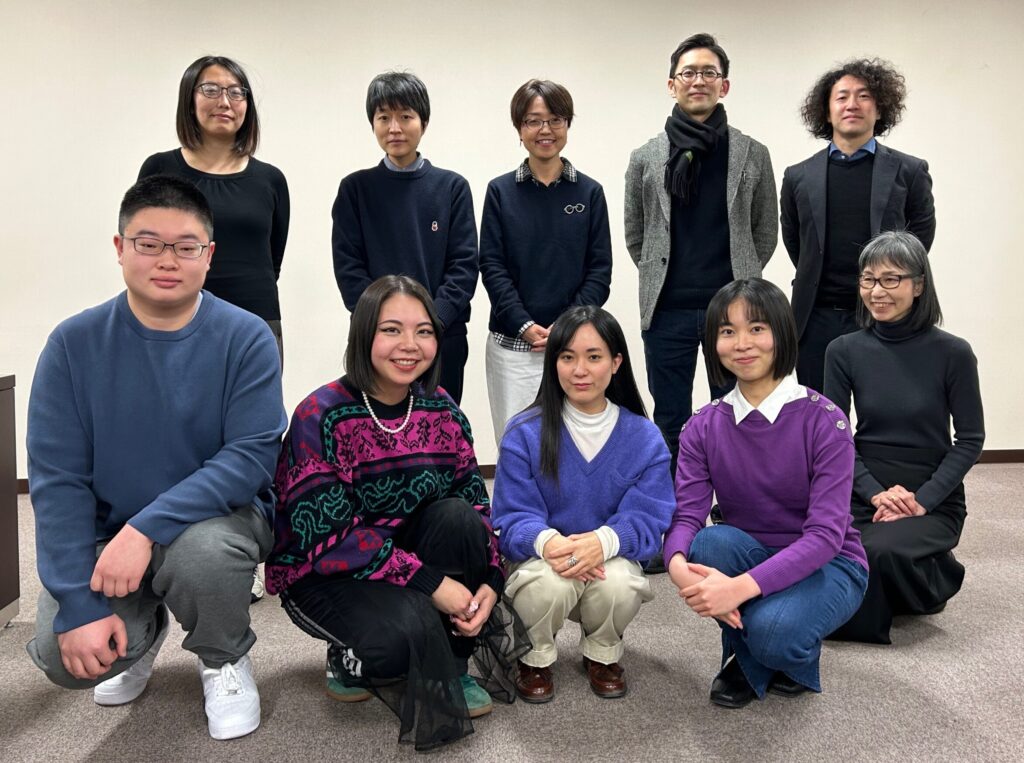

| 所属教員の紹介 | 石田 圭子 教授 近現代芸術理論特殊講義ほか

美学・芸術論が専門です。政治と芸術の関係について、理論的・歴史的な観点から研究を進めています。また、社会や政治の問題にコミットメントしようとする近年のアートの動向にも関心があります。授業では理論と具体的作品の両側面からアートとは何かを考えたいと思います。 礒谷 有亮 講師 現代芸術社会論特殊講義ほか

専門は近代美術史と写真史。特に両世界大戦間期のフランスの事例を中心に、写真と同時代の美術、グラフィックデザイン、印刷出版業の変化と発展との関わりを研究しています。また写真の歴史が編まれるにあたり、美術史、美術館や図書館の果たした役割にも関心があります。 岡本 佳子 准教授 芸術文化表現特殊講義ほか

研究分野は舞台芸術学、西洋音楽史です。特に20世紀転換期の中・東欧の舞台芸術作品(オペラや演劇等)を対象として、音楽や文学、パフォーマンスの側面から成立過程の解明と作品分析を行うとともに、作品が古典化されていく歴史的変遷について研究しています。 髙田 映介 講師 文化環境形成論特殊講義ほか

19世紀ロシアの作家・劇作家チェーホフを専門に、人間が抱える諸問題と文学と科学の関係について研究しています。また、現代ロシア文学にも関心があります。授業では文学や芸術の豊かさに触れながら、異文化を知り広い視野で物事を捉える場を皆さんと作っていきたいと考えています。 吉田 駿太朗 講師 現代芸術動態論特殊講義ほか

専門分野は、舞台芸術における振付(コレオグラフィ)や現代ダンスの研究です。特に、20 世紀以降の振付理論を探究し、創作プロセス、芸術制作の運営、共創型の実践について議論しています。授業では、理論のみにとどまらず、社会と芸術をつなぐ芸術実践の側面を体験してもらい、プロジェクトの制作や運営の視点を養うことを重視しています。 |

|---|

小菅 葉月さん(博士前期課程 2 年)神戸大学国際人間科学部卒業研究テーマ:「物語論、記号学をふまえた文学作品『レ・ミゼラブル』のバレエ化の分析」「文学やアダプテーション、ダンスや舞台芸術に対し、漠然と関心はあるけれど、一体何から手を付ければいいのだろう?」学部生の頃の私は、そんな思いを抱えていました。好きなものはたくさんあるのに、何を研究対象にすればいいのか、それをどう深めていけばいいのか分からない。けれど、この研究科なら自分の興味を存分に追求できると確信し、迷わず進学しました。 本コースには、ご覧の通り、芸術文化という広大なフィールドの中で実にさまざまな専門分野の先生方がいらっしゃいます。異なる視点からのご指導を通じて、より深い理解を得られるのはもちろん、多様なバックグラウンドを持つ学生の方々からも大いに学び、刺激を受けています。 研究において、先生方は自由なペースを尊重しながらも、迷ったときには親身になって対応してくださいます。私は現在、フランス語文学と、それをもとにしたバレエ作品を対象に研究しており、文学と舞台芸術、とりわけ「ことば」を持たないバレエという異なる領域を横断する中で、何度も方向性に迷いました。しかし、文学ご専門の先生からは物語における語り手と登場人物の視点について、他コースの翻訳理論の授業では、ことばから舞踊への翻訳を含む記号法間翻訳について学ぶ機会がありました。これらを通して、物語論、記号学に興味を持ち、さらに、文化政策、現代ダンスの授業を通して、研究の方向性が明確になっていくのを実感しています。 もし、かつての私のように「芸術文化に興味はあるけれど、どこから手をつければいいのか分からない」と感じている方がいらっしゃるなら、ここでの環境がきっと大きな助けになるはずです。

小菅 葉月さん(博士前期課程 2 年)神戸大学国際人間科学部卒業研究テーマ:「物語論、記号学をふまえた文学作品『レ・ミゼラブル』のバレエ化の分析」「文学やアダプテーション、ダンスや舞台芸術に対し、漠然と関心はあるけれど、一体何から手を付ければいいのだろう?」学部生の頃の私は、そんな思いを抱えていました。好きなものはたくさんあるのに、何を研究対象にすればいいのか、それをどう深めていけばいいのか分からない。けれど、この研究科なら自分の興味を存分に追求できると確信し、迷わず進学しました。 本コースには、ご覧の通り、芸術文化という広大なフィールドの中で実にさまざまな専門分野の先生方がいらっしゃいます。異なる視点からのご指導を通じて、より深い理解を得られるのはもちろん、多様なバックグラウンドを持つ学生の方々からも大いに学び、刺激を受けています。 研究において、先生方は自由なペースを尊重しながらも、迷ったときには親身になって対応してくださいます。私は現在、フランス語文学と、それをもとにしたバレエ作品を対象に研究しており、文学と舞台芸術、とりわけ「ことば」を持たないバレエという異なる領域を横断する中で、何度も方向性に迷いました。しかし、文学ご専門の先生からは物語における語り手と登場人物の視点について、他コースの翻訳理論の授業では、ことばから舞踊への翻訳を含む記号法間翻訳について学ぶ機会がありました。これらを通して、物語論、記号学に興味を持ち、さらに、文化政策、現代ダンスの授業を通して、研究の方向性が明確になっていくのを実感しています。 もし、かつての私のように「芸術文化に興味はあるけれど、どこから手をつければいいのか分からない」と感じている方がいらっしゃるなら、ここでの環境がきっと大きな助けになるはずです。

番所 明佳さん(博士前期課程 2 年)

関西外国語大学外国語学部卒業

研究テーマ:「ヴァージル・アブローによるストリートカルチャーのラグジュアリー化とファッションの芸術性」

芸術文化論コースには、絵画や現代アート、文学、舞台芸術、ファッションなど、さまざまなジャンルの芸術に関心を持つ学生たちが集まっています。「芸術って、社会とどう関わっているんだろう?」という問いを出発点に、学生それぞれが興味に合わせたテーマで研究を進めています。

映画やコミック、小説などの作品を読み解きながら、その背景にある社会の価値観や世界の見え方について考察する人もいれば、国や地域によって異なる文化政策や美術館の運営方法を比較しながら、アートと社会をつなぐ仕組みを学んでいる人もいます。私自身はアートとファッションの関係に興味があり、日々楽しみ、悩みながらも研究に励んでいます。

芸術文化コンテンツ系と芸術文化環境系の主要な研究範囲を全てカバーできるバランスの取れたメンバーの先生方が、院生の新しい研究テーマや向上心にも柔軟に対応してくださいます。キャリアアップ志向の人と研究者志望の人のどちらも、研究だけではなく自分自身の成長を感じられる環境がこのコースの特徴だと思います。芸術を通じて社会を深く知り、自分の表現や活動を社会の中でどう位置づけるか。そんなことをじっくり考えたい人にとって、ぴったりの学びの場です。

久保 優梨子さん(博士前期課程修了)

研究テーマ:「地方芸術祭は必要か 地方都市・神戸での試み 「アート・プロジェクト KOBE2019:TRANS- 」 を例に」

現在、 NPO 法人 BEPPU PROJECT 正職員

在学中は、 多様な現代アートのなかでも、とりわけ嗅覚を刺激する作品に興味を持っていました。いっぽう課外では、ギャラリーでのインターンや芸術祭のスタッフといった形で、 実務経験を積むことに専心しました。

現在は、 大分県別府市でアート振興やまちづくりに取り組むNPO 法人 BEPPU PROJECT に在籍しています。 狭く深くアートを極めるというより、色々な人が色々な関わり方をできるアートや文化のあり方を模索している組織です。よって業務内容は、アーティストとやりとりをして良い作品を生み出すことにとどまらず、広報、事務、協賛活動などと多岐に渡ります。加えて、必ずしもアートに詳しくない地域住民や行政職員と前向きな関係を築くことも、地域(とくに地方都市)でアートを実践・継続するには非常に重要です。彼らと協働しながら、いかにアートと地域の双方にとって良い活動ができるか、常に考えて仕事をしています。

そんな実際の現場では、アートへの愛情や知識だけではどうにもならず、打ちのめされそうになることもあります。しかしそんな場面でこそ、在学中に得た学びが現在の自分の基礎体力、あるいは指針になっていると感じることが多く、本研究科の素晴らしさをしみじみと思い出します。本研究科の多様な学術分野に触れられる環境に身を置いたことは、結果的に、決して単体の事物としては存在せず、現代社会のあらゆる事象や様相を反映する存在としての現代アートに対する理解を深め、それを社会に広げたいという目標を抱くことにつながりました。

これから入学するみなさんには、おそらくいま想像が及ぶ以上に、 学生という立場は特権的でチャンスに溢れているということを伝えたいです。この恵まれた環境を最大限活用し、興味のあることや試してみたいことにおそれず取り組んでください。積極的かつ真摯に行動すれば、コースの先生方は言わずもがな、学外にも応えてくれる大人がきっとたくさん現れると思います。

小林 瑠音さん(博士後期課程修了)

ウォーリック大学大学院芸術学科修士課程修了

研究テーマ:「1970 年代英国のコミュニティ・アート運動、 英国アーツカウンシル史」

現在、 芸術文化観光専門職大学講師

国際文化学研究科在学時は、 1970 年代に興隆した英国のコミュニティ・アート運動と英国アーツカウンシルの関係性に焦点を当て、 文化政策の観点から博士論文にまとめました。 修了後も国際文化学研究推進センター(Promis) 学術研究員として充実した研究環境に身を置くことができ、 領域横断的な研究ネットワークの構築手法を学ぶことができました。 現在は、パフォーミング・アーツと観光を架橋する教育機関にて、 教員として研鑽を積んでいます。

私は、 学部、 修士、 博士でそれぞれ専門分野の転向を重ねてきたうえに、 一旦アカデミアを離れて芸術祭や小劇場の現場で働くなど、 回り道をしてきたのですが、 本研究科での勉学を通して、 理論と実践双方の視点から事象を捉え、それぞれの言語を操るバランス能力と洞察力を養うことができました。在学時の人脈は、現在の職場でも大いに役立っています。

また、 美術史、 美学、 文化研究、 社会学、 政治学など各領域で第一線を担われている先生方のゼミや研究会で、 最先端の研究動向や専門知に触れることができ、 それらの経験は、 今後の調査・研究に向けて、 巨視的なアプローチを探るうえで重要な土壌となっています。

学部時代の専門は芸術がテーマではないのですが?

芸術文化の研究もまた歴史や現代社会のさまざまな事象につながるものですから、学部時代の勉強を生かしてテーマ設定をすることは可能です。また博士前期課程では、自分の関心あるテーマだけではなく、いろいろな作品にできるだけ幅広く触れてほしいと考えています。

自信が行うプロジェクトなど、実践的な活動を成果にして修了することはできますか?

本学では修士論文に代えて、多様な研究成果作品・調査報告などを含めることのできる「修士フォリオ」を提出して修了できる制度があります。(→ P. 5)様々な要件がありますので、出願前に詳細について確認し、指導を希望する教員へ問い合わせすることが望ましいです。

語学力は必要でしょうか。

研究する際に必要になる考え方の多くが欧米の研究を基礎としていることもあり、英語を知っていることは研究の大きな助けになります。また、芸術文化は言語と密接な関係にありますので、すくなくとも入学後には研究対象と関係する語学を学習してほしいと思います。