最終更新日: 2025年08月21日

「人新世」を生き抜く――未来を切り開く「何か」とであうために

私たちを取り巻く世界はいわゆるグローバル化によってますます変わってきているといわれます(地球規模の交流の歴史は古いのですが、昨今のそれは、速度といい質量といい、桁違いです)。また、ICTsの進歩によって、コミュニケーションの形が変わってきています。ポストCOVIDで、オンラインでできることの幅は確実に広がりました。近年の生成AIの発展は、新たな他者の出現も予感させます。

バックグラウンドや価値観を異にする人々、文物が身近に交錯するようになったとき、激しい摩擦や対立が起こるのは当然です。それは単に考え方を少し変えただけではどうしようもない根深いものもあります。さらに近年では、「人新世」と呼ばれ、人間と自然環境との介入が大いに問題となってきています。私たちはこの世界をどう生きていったらいいのでしょうか。

カメルーン出身の人類学者であり哲学者、フランシス・B・ニャムンジョ(Francis B. Nyamnjoh, 1961―)は、あらゆる存在の「不完全さ」に世界の本質を見ようとします。この世界は、「不完全」な人間が、不完全なモノや超自然的な力と向き合い、不完全な世界を創造しているのだというのです。このなかには、ICTsなどの人工物も含まれます。すべてはかりそめのもので、ナイジェリア出身の作家、エイモス・チュッツオラ(Amos Tutuola, 1920―1997)が描く「奇妙な生き物」が、借り物ばかりで「完璧な紳士」に化けおおせたように、表面ばかりのことなのかもしれません。『やし酒のみ』のなかでは、「奇妙な生き物」の正体は、ただの骸骨にすぎませんでした(The Palm-Wine Drinkard, Faber and Faber, 1952)。

異質なものとの出会いは、どんなに頑張っても理想的な調和、ハーモニーやシンフォニー、ポリフォニーなどを提供することはまれです。むしろカコフォニー(不協和音)を伴うのが普通なのです。

しかしニャムンジョさんは世界や人間に絶望はしません。人間はそこで、分断や孤立、あるいは支配の誘惑に抵抗しながら、カコフォニーを認識し、それと折衝して折り合い、最終的には利益を互いに分かち合うコンヴィヴィアリティ(conviviality, 一義的には「宴会」のこと)の実現を目指すのだ、とニャムンジョさんは説きます。

人間社会はうっかりすると、単一の価値観のもとに強者が弱者から一方的な搾取を行い、ゼロサムゲームに堕したりする危険が常に伴います。これはニャムンジョさんだけでなく様々な優れた思想家たちが異口同音に警鐘を鳴らしていることです。

ニャムンジョさんの説くところによれば、究極的には、人間として生きていくということは、貸したり借りたりの繰り返しです。人生はすべて貸し借りのめぐりあわせであるということ、永遠に返すことができない借りがあるということを認めることが大切です。人間、自然環境、資源、あるいは先祖たちなどの超自然的な力などに、返せない負債があるのだ、というのです。

私たちは現在の自分たちの存在が、あちこちから、さまざまなものをもらった結果であることを忘れがちです。私たちはある意味では常に負債を抱えているのですが、その負債の多くは、恩恵を受けた当の本人には返済できないものです。そもそもその人生の中では返済しえないものもあります。人間はすべて相互につながり、相互に支えあって依存しあっていることをも忘れがちです。互酬や贈与、分配と利他の論理が、人間性、社会性の本質の一つであり、実はもっとも根本的な生存戦略であることを忘れてしまうのです。

もとより「不完全」な私たちが生きていくには、さまざまな道具が必要です。また、目的に合致した既存の道具は、ないかもしれません。一見がらくたにみえるかもしれないそれらを組み合わせて、「ブリコラージュ」にも似た作業が必要なのです。

ブリコラージュのルールは「ありあわせ」でなんとかやりくりする、すなわち、その時、手元にある道具と材料で、ということです。道具と材料はいずれも、その時点で何をしようとしているのかとは関係なく集められた雑多なものです。何かの目的で集められたものではありません。それらは、いろいろな機会にストックが更新され、増加し、また前にものを作ったり壊したりしたときのものが集まっているのです。ひとはその操作に道具が適応するかどうかとにかくやってみるのですが、必要と思えるならいつでもためらうことなく道具を取りかえるし、あるいは、起源や形態が異質なものであってもためらうことなく複数の道具を同時に試みるのです。

私たち大学や大学院について、卒業や修了してから目に見えて役立つスキルや能力をいかに身に着けるか、という議論がなされることがあります。間違っているというのではありません。単純な目的と手段をセットで考える、テレオロジーに堕してしまうと底の浅い単純な考え方になってしまいます。

私たちは、もっと遠い未来を見据えていますし、人間はもっと複雑で多面的なものです。すぐ役に立つことは、すぐに役に立たなくなるのです。私たちは、みなさんのキャリアに直接結びつくことももちろん提供したいと思いますが、もっと切実に考えているのは、これまでは頼りにしていたものごとが役に立たなくなったときに、みなさんを支える「誰か」や「何か」との予想していなかった出会いの場をつくりだしたい、ということです。それは、人それぞれ違うかもしれません。いや違うはずです。例えば、あるひとにとってそれはフランス語の言語能力かもしれず、留学先で出会った、故郷から遠く離れた友人たちとのネットワークやコミュニケーションかもしれず、あるいはたまたま教室や図書館の片隅で出会った一片の詩であるかもしれません。

私たちが提供したいのは、むしろ、目的がはっきりした道具――スキルであるよりは、むしろ、そうしたみなさんそれぞれで異なる、みなさんの今後の未来を支える「何か」との出会いを提供する環境のほうなのです。極端に言えば「生」を劇的に変容させる何かとの「出会い」の場です。ここではブリコラージュ的な雑多なものであることが、積極的な意味を持ってきます。私たちの2専攻15コースは、こうした出会いを提供するにふさわしい構成になっていると思います。

幸いなことに、この研究科でひとときを過ごした数多くの研究者や実務家たちが、各方面で活躍しています。みなさんが、この研究科のなかで、みなさんそれぞれを支える「何か」、と出会うことができることを、心から祈念しています。

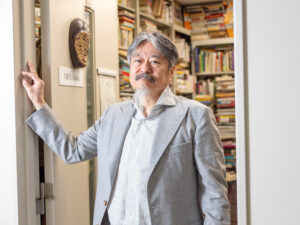

第8代国際文化学研究科長

梅屋 潔

歴代研究科長

| 期間 | 氏名 | 研究科長・学部長の別 |

| H4.10.1~H6.9.30 | 田中 雅男 | 学部長 |

| H6.10.1~H8.9.30 | ||

| H8.10.1~H10.9.30 | 橋本 隆夫 | 学部長 |

| H10.10.1~H12.9.30 | ||

| H12.10.1~H14.9.30 | 須藤 健一 | 学部長 |

| H14.10.1~H16.9.30 | ||

| H16.10.1~H18.9.30 | 宗像 惠 | 学部長 |

| H18.10.1~20.9.30 | 吉岡 政德 | 学部長 |

| H19.4.1~20.9.30 (研究科へ改組) | 研究科長・学部長 | |

| H20.10.1~H22.9.30 | 水田 恭平 | 研究科長・学部長 |

| H22.10.1~H24.9.30 | 阪野 智一 | 研究科長・学部長 |

| H24.10.1~H25.9.30 | ||

| H25.10.1~H27.9.30 | 大月 一弘 | 研究科長・学部長 |

| H27.10.1~H28.9.30 | ||

| H28.10.1~H30.9.30 | 櫻井 徹 | 研究科長・学部長 |

| H30.10.1~H31.3.31 | ||

| H31.4.1~R3.3.31 | 西谷 拓哉 | 研究科長・学部長 |

| R3.4.1~R4.3.31 | ||

| R4.4.1~R6.3.31 | 藤濤 文子 | 研究科長・学部長 |

大学院国際文化学研究科の沿革略史

| 平成19年4月 (2007) | 大学院総合人間科学研究科の改組により、大学院国際文化学研究科(博士課程)が創設され、2専攻6講座(4基幹講座、1協力講座及び1連携講座)が設置された。 |

| 文化相関専攻 | 地域文化論講座 異文化コミュニケーション論講座 |

| グローバル文化専攻 | 現代文化システム論講座 言語情報コミュニケーション論講座 外国語教育論講座(協力講座) 先端コミュニケーション論講座(連携講座) |

| 入学定員は、前期課程50人、後期課程15人とされた。 大学院国際文化学研究科に異文化研究交流センターが設置された。 | |

| 平成20年4月 (2008) | 大学院国際文化学研究科にメディア文化研究センターが設置された。 |

| 平成26年4月 (2014) | 大学院国際文化学研究科に異文化研究交流センターとメディア文化研究センターを統合し、国際文化学研究推進センターが設置された。 |

| 平成28年4月 (2016) | 大学院国際文化学研究科(博士課程前期課程)の入学定員が47人に改定された。 |

| 令和4年4月 (2022) | 国際文化学研究推進センターが国際文化学研究推進インスティテュート(Research Institute for Promoting Intercultural Studies, Promis)に改組された。 |